怪我からの復帰は「体」と「心」のリハビリ――再発不安をほどくメンタルトレーニング

復帰の直前・直後に現れる再発不安やこわばりは、根性の問題ではありません。 記憶と体の反応が連動して起きる、自然な生理・心理反応です。ここではエビデンスに基づく イメージトレーニング(モーターイメージ)や段階的な場面慣れ、自己調整の手順を、 中高生から競技者まで使える形でまとめます。

なぜ「怖さ」が残る?――脳の学習と回避のループ

- 痛み記憶と警戒反応:怪我場面の記憶が“危険合図”として残ると、同じ動きを前に体が固くなる。

- 回避→自信低下:避けるほど成功体験が減り、不安が強化される。

- 対処のコア:安全を担保しつつ「できた」を小さく積む設計に切り替える。

読者:復帰OKが出ても、また同じ所を痛めそうで足がすくみます……。

ハタケ:イメージトレーニングは恐怖の回路を上書きし、成功感覚を安全に再学習させます。 ACL損傷後を含め、恐怖軽減に有効という報告があります[1]。

クロ先生:最新のレビューでも、頭の中の動作リハーサルが運動学習や自信に寄与することが示されています[2]。

エビデンス要点(簡潔)

実践:復帰に強い「4ステップ」

Step 1|安全土台を整える(医療・指導者と合意)

- 痛み・腫れ・可動域・筋力の現在地を共有(無痛域での練習原則)。

- 「やってよい動き/まだ避ける動き」を事前にリスト化。

- 睡眠栄養給水の基本を固定(集中力維持の土台)。

Step 2|10分モーターイメージ(週3〜5回)

- 呼吸1分:吐く息長め(4吸→6吐×6)。

- 観察2分:過去の成功動作を動画で視聴(他者でも可)。

- 一人称4分:目を閉じ、足裏の圧→膝→体幹の順で感覚を具体化。

- リカバリ3分:わざと軽い失敗 → 立て直すイメージで終える。

※実動作は医療者の許可範囲で。イメージ→現実の順で安全に橋渡し。

Step 3|段階的に「場」に慣れる(グレーデッド復帰)

- 無接触ドリル → 接触弱 → 制限付きゲーム → フル(各段階で成功3回積んだら昇段)。

- 各段階の合図(例:コーチのOKサイン)を決め、不安時は一段戻る。

Step 4|「感情と自信」を見える化(リハビリ日記)

- 今日の不安(0–10)/痛み(0–10)/できたこと(1行)。

- 次回の一手(最初の3分は無接触カットのみ など)。

呼吸1分 → 観察2分 → 一人称4分 → 立て直し3分。

キーワードは 丁寧/体重の流れ/ここから。

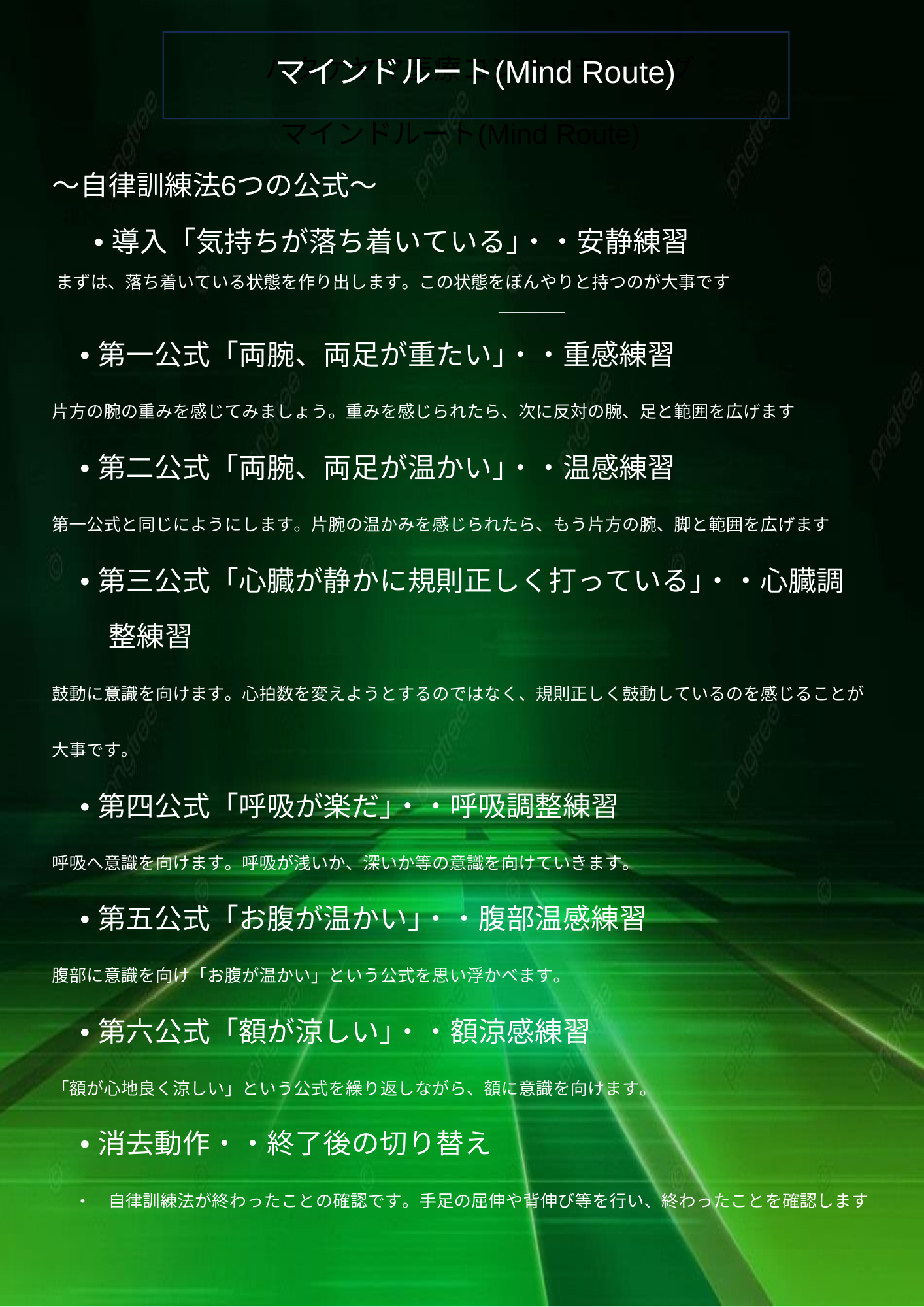

不安が強い日に:自律訓練法を“そっと”添える

体がこわばる日は、モーターイメージ前に自律訓練法(AT)で土台を整えるとスムーズです。 マインドルート制作の確認用画像はこちら:

※ATは確認事項を守って安全な範囲で。深呼吸+第1・第2公式(重感・温感)だけでも十分な助走になります。

よくあるNG → 言い換え

- ×「再発しないように力む」 → ◯「丁寧に“流れ”で動く」をキーワード化

- ×一気にフル復帰 → ◯成功3回で段階を上げる

- ×嫌な場面を避け続ける → ◯イメージで先に成功体験を作ってから現場へ

1週間サンプルプラン

| 日 | 内容 | 狙い |

|---|---|---|

| 月 | 10分イメージ(無接触カット)+AT第1・第2公式 | 力みの低減 |

| 火 | 無接触ドリル30分(成功3回で終了) | 成功の上書き |

| 水 | 接触弱ドリル15分+イメージ10分 | 段階的慣れ |

| 木 | 戦術理解(動画観察→一人称イメージ) | 状況判断の再学習 |

| 金 | 制限付きゲーム(接触弱) | 自信の回復 |

| 土 | 振り返り5分(不安/痛みスコアと成功記録) | 自己効力感の可視化 |

| 日 | 休養+軽ストレッチ/睡眠を整える | 回復と集中の土台 |

コメント